बड़े चाचा 20 साल जेल में रहने के बाद घर लौटे – सबसे छोटे ने दरवाज़ा बंद कर लिया, मझले भाई ने बीमार होने का नाटक किया, सिर्फ़ मेरे पिता ने दरवाज़ा खोला… और फिर जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं चुप हो गया।

मैं अठारह साल का था जब मैंने पहली बार अपने पिता को बच्चों की तरह रोते देखा। उत्तर प्रदेश में हमारे पुश्तैनी घर के आँगन में, मेरे पिता एक दुबले-पतले, सफ़ेद बालों वाले आदमी के सामने जड़वत खड़े थे, जिसके हाथ उन्हें गले लगाते हुए काँप रहे थे – मानो उन्हें जाने देने का मतलब हमेशा के लिए गायब हो जाना होगा।

यह मेरे सबसे बड़े चाचा, राजेश, मेरे पिता के अपने भाई थे, जो बीस साल के लंबे अंतराल के बाद अभी-अभी लौटे थे।

बड़े होते हुए, मैंने उनके बारे में सिर्फ़ कानाफूसी ही सुनी। कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि वे काम के लिए बहुत दूर चले गए हैं, तो कुछ ने बदनामी का इशारा किया। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थीं कि सवाल मत पूछो: “बड़ों के अपने कारण होते हैं।”

जिस दिन राजेश चाचा लौटे, पूरा गाँव मानो साँस रोके हुए था। कोई उनका स्वागत करने नहीं आया। मेरे सबसे छोटे चाचा, विक्रम, ने अपने दरवाज़े बंद रखे। मझला भाई, प्रकाश, बीमारी का बहाना बनाकर रजाई में दुबका हुआ था। सिर्फ़ मेरे पिता, जिन्होंने कभी अपने बड़े भाई की बुराई नहीं की थी, आँगन में खड़े थे, उनके हाथ काँप रहे थे और वे दरवाज़ा खोल रहे थे।

मैं अपने पिता की आँखों में जो भाव देख रहा था उसे कभी नहीं भूलूँगा: खुशी, दुःख और एक गहरी लालसा, जिसे वे शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते थे।

राजेश-चाचा आँगन में दाखिल हुए, उनका शरीर कमज़ोर था, उनके कदम हिचकिचा रहे थे, मानो वे किसी सपने में चल रहे हों। मेरे पिता दौड़कर आगे बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। बस नीम के पेड़ों से हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, और मेरी अपनी धड़कन मेरे कानों में ज़ोर से गूँज रही थी।

उस रात, मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना।

राजेश ने धीरे से पूछा:

– “सब लोग… ठीक हैं?”

मेरे पिता ने सिर हिलाया।

– “हाँ। लेकिन… सबने बीती बातें नहीं भुलाई हैं।”

चाचा बहुत देर तक चुप रहे और फिर पूछा:

– “मुझे माफ़ी की उम्मीद नहीं है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ… क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा करते हो?”

मेरे पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया।

– “अगर मैं नहीं खोलता, तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलता।”

मुझे समझ नहीं आया कि “अतीत” का क्या मतलब है। मैंने सिर्फ़ दो आदमी देखे—एक पुराने ज़ख्मों से दबा हुआ, दूसरा खून के नाज़ुक बंधन को थामे हुए।

बाद में, मेरी नज़र मेरे चाचा के घिसे-पिटे बैग पर पड़ी। अंदर एक छोटी सी नोटबुक और कुछ धुंधली तस्वीरें थीं। कवर पर लिखा था: “मेरे भाई हरीश को पत्र।”

एकांतवास के वर्षों के दौरान, पन्ने दर पन्ने, पंक्ति दर पंक्ति, उनके विचार थे। उन्होंने लिखा कि कैसे, जब परिवार अभी-अभी समृद्ध होना शुरू हुआ था, एक भरोसेमंद परिचित ने उन्हें धोखा दिया और आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। हताशा में, उन्होंने पुश्तैनी ज़मीन की रक्षा के लिए भारी कर्ज़ लिया। लेकिन मामला बिगड़ता गया। आखिरकार, उन्हें एक बड़े मामले में फँसा दिया गया। परिवार में किसी को भी पूरी कहानी पता नहीं चली—उन्होंने सिर्फ़ अपमान देखा और मुँह मोड़ लिया।

अपनी नोटबुक में, उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने केवल लालसा के बारे में लिखा था: घर के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, सुबह-सुबह पक्षियों की चहचहाहट के लिए, और अपनी इस इच्छा के लिए कि एक दिन वह वापस लौट आएं – “बस आंगन में खड़े होकर अपनी मिट्टी की खुशबू को सांस में लें, और यही काफी होगा।”

मैं हिल गया था।

जिसे सब भूल गए थे, वही था जिसने कभी हमारे परिवार की जड़ों को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था। जिस आदमी को सालों तक सज़ा दी गई, वही था जिसने सबसे ज़रूरी चीज़ की रक्षा करने की कोशिश की थी।

मैं नोटबुक अपने पिता के पास ले गया। वे काफ़ी देर तक चुपचाप पढ़ते रहे, उनकी आँखों में आँसू थे, फिर उन्होंने मुझे विक्रम अंकल के घर चलने को कहा।

विक्रम अंकल ने हमें देखते ही मुँह बना लिया।

– “तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो?”

मेरे पिता ने नोटबुक मेज़ पर रख दी।

– “इसे पढ़ो। अगर बाद में भी तुम उसे दोष देना चाहते हो, तो दे दो।”

तीन दिन बाद, विक्रम अंकल हमारे घर आए, उनकी आँखें झुकी हुई थीं, आवाज़ काँप रही थी:

– “मुझे… मुझे कभी नहीं पता था कि यह ऐसा होता है।”

राजेश ने बस धीरे से मुस्कुराया और कहा:

– “घर पर होना, तुम सबको सुरक्षित देखना – बस इतना ही काफ़ी है।”

अगले दिन, प्रकाश चाचा भी अपने बगीचे से अमरूदों की टोकरी लेकर आ गए, और ऐसे बातें और हँसी कर रहे थे मानो उन्हें कभी ठंड ही न लगी हो।

पता नहीं राजेश चाचा कब तक रुकेंगे। लेकिन उस दिन से, हमारा घर फिर से रोशन सा हो गया। आँगन में हँसी गूंज रही थी, शाम की हवा में चाय के प्यालों की खनक गूंज रही थी, और पुरानी कहानियाँ दुःख और क्षमा, दोनों के साथ बह रही थीं।

अब मुझे समझ आया: कभी-कभी बीस साल की खामोशी को भरने के लिए बस एक खुले आलिंगन की ज़रूरत होती है।

और अगर कोई मुझसे पूछे कि दया कहाँ से शुरू होती है, तो मैं कहूँगा: “यह उस दरवाज़े से शुरू होती है जिसे मेरे पिता ने उस दिन खोला था।”

राजेश-चाचा के लौटने के बाद के शुरुआती हफ़्ते शांत, लेकिन बोझिल थे। उत्तर प्रदेश के हमारे गाँव में पड़ोसी अब भी उन्हें शक की निगाह से देखते थे। जब वे सुबह की आरती के लिए मंदिर जाते, तो कानाफूसी होती। कुछ लोग उनका अभिवादन करने के बजाय सड़क पार कर जाते। यहाँ तक कि जो रिश्तेदार कभी उनके साथ चाय पर हँसते थे, अब उनसे नज़रें चुराने लगे थे।

हालाँकि, घर पर माहौल धीरे-धीरे बदल रहा था। मेरे पिताजी हमेशा उनके साथ बरामदे में बैठते, चाय देते, उनका हालचाल पूछते, बचपन के किस्से सुनाते। मैं अक्सर राजेश-चाचा को आँगन में नीम के पेड़ों को निहारते, गहरी साँस लेते हुए पाता, मानो हर साँस आज़ादी का पहला स्वाद हो।

फिर भी मुझे पता था कि उनके ऊपर एक बोझ है: समुदाय का संदेह, वह कलंक जो बीस साल की अनुपस्थिति ने पीछे छोड़ दिया था।

त्योहार का संकट

दिवाली के मौसम में ही सब कुछ बदल गया। गाँव ने नदी किनारे अपने वार्षिक मेले की योजना बनाई। स्टॉल लगाए गए, बच्चों ने गीतों का अभ्यास किया और बड़ों ने दीये तैयार किए।

लेकिन त्यौहार से दो रात पहले, विपत्ति आ गई। भारी बारिश के कारण नदी में उफान आ गया, जिससे खेतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया अस्थायी बाँध बह जाने का खतरा पैदा हो गया। अगर तटबंध टूट गया, तो बाढ़ फसलों को नष्ट कर देगी और दर्जनों परिवारों को बर्बाद कर देगी – जिनमें हमारा परिवार भी शामिल है।

दहशत फैल गई। लोग घर-घर मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे। फिर भी ज़्यादातर लोग कुछ करने से हिचकिचा रहे थे; बहाव तेज़ था और काम ख़तरनाक।

तभी राजेश चाचा आगे आए। अपनी उम्र और कमज़ोरी के बावजूद, उन्होंने चिल्लाकर कहा:

– “मुझे रस्सियाँ बाँध दो! मैं सबसे पहले पानी में जाऊँगा। अगर हम आज रात तटबंध मज़बूत नहीं करेंगे, तो सुबह तक हम सब कुछ खो देंगे!”

लोग हांफने लगे। कुछ बुदबुदाए: “उसे गए बीस साल हो गए… क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं?”

लेकिन मेरे पिता ने खुद रस्सी बाँधी और दृढ़ता से कहा:

– “वह अब भी मेरा भाई है। और अगर वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा।”

काम की रात

तूफ़ान के बीच, चाचा उफनते पानी में उतर गए। नंगे हाथों से, वह रेत की बोरियाँ जमा करता, नौजवानों को निर्देश देता और नदी की गर्जना के बीच चिल्लाकर निर्देश देता। मैंने उसी आदमी को देखा जिसका वर्णन उसकी नोटबुक में था: वही जिसने कभी हमारी पुश्तैनी ज़मीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी।

एक-एक करके, दूसरे लोग भी शामिल हो गए। जिन लोगों को उस पर शक था, वे भी बोरे और औज़ार उठाकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। सारी रात वे मेहनत करते रहे, दीवार को तब तक मज़बूत करते रहे जब तक पानी कम नहीं हो गया।

भोर होते-होते, तटबंध मज़बूत हो गया। खेत सुरक्षित थे। गाँव सुरक्षित था।

स्वीकृति

उस सुबह, जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी, गाँव के लोग राजेश-चाचा के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके कुर्ते पर कीचड़ चिपका हुआ था, उनकी हथेलियों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनकी आँखें गर्व से चमक रही थीं।

सरपंच (गाँव का मुखिया) आगे बढ़े और हाथ जोड़कर कहा:

– “राजेश-जी, सालों से हम आपको गलत समझते रहे। कल रात, आपने साबित कर दिया कि आपमें अभी भी इस परिवार, इस गाँव की आत्मा है। हमें माफ़ कर दीजिए।”

जो पड़ोसी कभी फुसफुसाते थे, अब झुककर प्रणाम करते थे। बच्चे उनके पैर छूने दौड़े। विक्रम चाचा और प्रकाश चाचा, जो कभी बहुत ठंडे थे, भी गर्व से उनके पास खड़े थे।

दो दशकों में पहली बार, मैंने राजेश चाचा को पूरी तरह मुस्कुराते हुए देखा।

– “मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है,” उन्होंने धीरे से कहा। “बस यह जानना कि मैं अभी भी इस धरती की रक्षा कर सकता हूँ, काफ़ी है।”

उपसंहार

तब से, परिवार में उनकी जगह पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। वे गाँव में एक मार्गदर्शक बन गए, युवाओं को ज़मीन की देखभाल करना सिखाते, सहनशीलता की कहानियाँ सुनाते और टूटे हुए बंधनों को चुपचाप जोड़ते।

रात में, जब गाँव में दीये जगमगा रहे थे और हँसी गूँज रही थी, मुझे कुछ एहसास हुआ:

कभी-कभी मुक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से मिलती है – बाढ़ में खड़े रहने का चुनाव करने से, जब बाकी सब हिचकिचा रहे हों, तब डटे रहने से।

और अगर कोई मुझसे पूछे कि एक आदमी बीस साल के संदेह को कैसे मिटाता है, तो मैं जवाब दूँगा: “यह दिखाकर कि तमाम तूफ़ानों के बाद भी, वह अभी भी अपने परिवार के रक्षक के रूप में खड़ा है”

News

इतने सालों तक तुम्हें पालने के बाद, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ की मेहरबानी का बदला चुकाओ!

न्यू दिल्ली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर हाथ में लिए, मैं रो पड़ी क्योंकि मेरी फॉस्टर मां ने मुझे…

मेरे बेटे ने गांव वाला अपना घर बेच दिया, अपने माता-पिता की सारी सेविंग्स—4 करोड़ रुपये—इकट्ठी कीं और शहर में एक घर खरीदा। लेकिन फिर वह अपनी पत्नी के माता-पिता को अपने साथ रहने के लिए ले आया, जबकि वे मेरी पत्नी और मेरे साथ, जो गांव में रहते थे, ऐसा बर्ताव करते थे जैसे हमारा कोई वजूद ही न हो। गुस्से में, मैं बिना बताए डिनर के समय उनसे मिलने चला गया। मेरे बेटे ने जवाब दिया, “तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो?” और उसके बाद मेरी बहू ने जो किया, उससे मैं हैरान रह गया।

मेरे बेटे ने गांव में हमारा घर बेच दिया, अपने माता-पिता की सारी सेविंग्स—4 करोड़ रुपये—इकट्ठी कीं और शहर में…

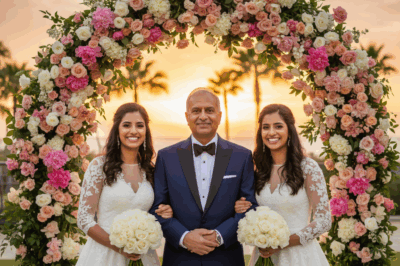

दो जुड़वां बहनों को उसी आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वह गाँव का अमीर आदमी था और उसने उनके माता-पिता के सभी कर्ज़ चुकाने का वादा किया था। शादी के बाद, दोनों बहनों ने अपने पति के बारे में चौंकाने वाला सच अचानक ही जान लिया…/th

दो जुड़वां बहनों को उसी आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वह गाँव का अमीर आदमी…

मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो मुझसे 10 साल बड़ा था। शादी की रात, मेरा पति नशे में धुत था, बिस्तर पर गिर पड़ा और अचानक एक ऐसा वाक्य बोल गया जिसने मुझे हिला कर रख दिया और एक चौंकाने वाला राज़ खोल दिया…/th

मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो मुझसे 10 साल बड़ा था। शादी…

मेरी सास जानती थी कि मुझे सियोपाओ (स्टीम्ड बन) बहुत पसंद है, इसलिए उसने नाश्ते के लिए मेरे लिए एक खरीदा। लेकिन उस सुबह मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे नहीं खाया। इसके बजाय मैंने दलिया खाया और सियोपाओ अपने पति को दे दिया।/th

सुबह का सियोपाओ – एक सच जिसने मुझे तोड़ दिया मेरी सास जानती थी कि मुझे सियोपाओ (स्टीम्ड बन) बहुत…

मेरी जैविक माँ देहात से मिलने आई थीं, लेकिन मेरी सास ने डाँटते हुए कहा: “रसोई में जाकर खाना खाओ” – फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी सास हैरान रह गईं/th

मेरी माँ गाँव से मिलने आई थीं, लेकिन मेरी सास ने झल्लाकर कहा: “रसोई में जाकर खाना खाओ” — मैंने…

End of content

No more pages to load