जिस दिन मेरे पिता अस्पताल से लौटे, 68 वर्षीय श्री राघवन 9 लाख रुपये का एक ऋण पत्र लेकर आए।

उन्होंने उसे पुरानी लकड़ी की मेज़ पर बड़े करीने से रख दिया, उनकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी:

“पिताजी ने अस्पताल में रहते हुए गुज़ारा करने के लिए ये पैसे उधार लिए थे। अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तुम लोग इसे चुकाने में मेरी मदद करो।”

हम तीनों – जो पूरे तमिलनाडु में बिखरे हुए रहते थे – असमंजस में एक-दूसरे को देखने लगे।

सबसे बड़े भाई संजय ने अपना सिर हिलाया:

“पता है, पिताजी, मुझे दोनों बच्चों के कॉलेज जाने के लिए पैसों की चिंता है, अब पैसे जुटाना मुश्किल है।”

दूसरे भाई विक्रम ने समझाया:

“मैंने अभी-अभी एक फ़ोन की दुकान खोली है, और मैं अभी भी कर्ज़ में हूँ। कृपया मुझे कुछ और समय दें।”

जहाँ तक मेरी बात है, अरुण, सबसे छोटा बेटा – अभी-अभी शादी हुई है, चेन्नई में एक छोटे से घर का कर्ज़ चुका रहा हूँ।

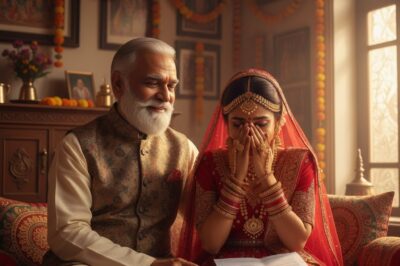

मैंने अपने पिता के सफ़ेद बालों और धँसी हुई आँखों को देखा, और मेरा दिल भारी हो गया।

मुझे पता था कि उन्होंने हम तीनों के लिए ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की है, और अब मैं उन्हें और चिंता नहीं करने दे सकता था।

मैं खड़ा हुआ, कागज़ लिया, और धीरे से कहा:

“पिताजी, मैं इस कर्ज़ का भुगतान कर दूँगा। अब इसकी चिंता मत करो।”

मेरे पिता ने मेरी तरफ़ देखा, काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर थोड़ा सा सिर हिलाया।

उनकी आँखें दयालु थीं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अवर्णनीय था।

उस दिन से, मैं अपने पिता को अपनी पत्नी और अपने साथ रहने के लिए ले आया ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूँ।

ज़िंदगी आसान नहीं थी।

मैं दिन भर मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करता था, और रात में सामान पहुँचाता था।

मेरी पत्नी अंजलि ने भी सारे खर्चे कम कर दिए और अपना नया खरीदा स्कूटर बेच दिया।

खाने में आमतौर पर बस एक प्लेट तली हुई भिंडी और एक कटोरी सफेद चावल होता था, लेकिन मेरे पिताजी पूरे परिवार को एक साथ देखकर हमेशा मुस्कुराते थे।

मैंने धीरे-धीरे, महीने दर महीने, कर्ज़ चुकाया।

कई बार मैं इतना थक जाता था कि अपनी मेज़ पर गिर पड़ता था, लेकिन फिर भी मैं खुद से कहता था:

“जब तक पिताजी स्वस्थ हैं, सारी मुश्किलें सार्थक हैं।”

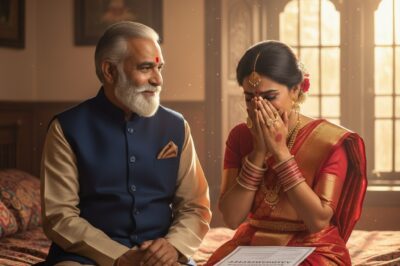

कर्ज़ चुकाने के कागज़ात पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक साल बाद, पिताजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया।

उन्होंने दराज़ से A4 साइज़ का एक कागज़ निकाला, उसे आधा मोड़ा और मेरे सामने रख दिया:

“इसे पढ़ो।”

मैंने उसे खोला – और दंग रह गया।

यह कोई कर्ज़ का कागज़ नहीं था। यह कोई वसीयत नहीं थी।

यह… मेरे नाम का एक ज़मीन का मालिकाना हक़ था – अरुण राघवन।

मैंने ऊपर देखा, रुंध गया:

“पिताजी… यह क्या है?”

पिताजी दयालुता से मुस्कुराए, उनकी आँखें चमक रही थीं मानो उनमें कोई बड़ा राज़ छिपा हो:

“यह ज़मीन का टुकड़ा 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा चौड़ा है, कांचीपुरम की मुख्य सड़क पर। मैंने इसे 20 साल से भी ज़्यादा पहले खरीदा था।

जब तुम मेरे लिए कर्ज़ लेने को तैयार हुए, तो मैंने इसे तुम्हारे नाम करने की पूरी प्रक्रिया पूरी की।

9 लाख रुपये… दरअसल एक परीक्षा थी।”

मैं दंग रह गया।

पिछले एक साल से, मैं खुद को मूर्खता के लिए दोषी मानता रहा था, खुद पर तरस खाता रहा था जब मेरे दोनों भाई आराम से रहते थे, जबकि मैं कर्ज़ चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करता था।

अब मुझे समझ आया है कि “कर्ज़” पितृभक्ति की परीक्षा है, और मेरे पिता द्वारा छोड़ा गया सबसे बड़ा तोहफ़ा भी।

मेरे पिता ने मेरे कंधे पर थपथपाया, उनकी आवाज़ गर्मजोशी और गर्व से भरी थी:

“पैसा खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है।

लेकिन प्यार – अगर खो जाए, तो उसे ज़िंदगी भर दोबारा नहीं पाया जा सकता।

तुमने सही चुना, अरुण।”

मैंने अपना सिर झुका लिया, आँसू कागज़ पर गिर रहे थे, जिससे “संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र” के मोटे शब्द धुंधले पड़ गए।

मेरे बगल में, मेरे पिता अभी भी बैठे थे, मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे, उनकी आँखें संतुष्टि से चमक रही थीं।

मैं समझ गया कि ज़मीन सिर्फ़ एक संपत्ति नहीं थी –

बल्कि पिता-पुत्र के रिश्ते, विश्वास, त्याग और ज़िम्मेदारी उठाने के साहस का प्रमाण थी, जब सबने मुँह मोड़ लिया था।

उस दिन के बाद से, मैं अब “क़र्ज़” को बोझ नहीं, बल्कि भाग्य का एक उपहार मानता था, ताकि मैं सीख सकूँ कि कैसे बड़ा होना है, उस व्यक्ति से प्यार और क़द्र कैसे करनी है जिसने मुझे जन्म दिया है।

एक दोपहर, जब सूर्यास्त छोटे से घर में हुआ, मेरे पिता धीरे से बोले:

“मेरे पास पीछे छोड़ने के लिए ज़्यादा दौलत नहीं है। लेकिन अगर आप एक दयालु, प्रेमपूर्ण और ज़िम्मेदार ज़िंदगी जीते हैं, तो वही आपकी असली दौलत है।”

मैंने अपने पिता की ओर देखा, मेरा दिल गहरी भावनाओं से भर गया।

क्योंकि मैं जानता था कि मेरे सामने जो आदमी है – जिसने मेरे दिल की परीक्षा एक वचन पत्र से ली थी – वही मुझे मेरा पूरा जीवन दे गया।

News

न्यू दिल्ली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर हाथ में लिए, मैं रो पड़ी क्योंकि मेरी फॉस्टर मां ने मुझे स्कूल छुड़वाकर गांव के 60 साल के मिस्टर शर्मा से शादी करने पर मजबूर किया, ताकि मेरे छोटे भाई को मेरठ में मेडिकल स्कूल में पढ़ने के लिए दहेज के पैसे मिल सकें। मेरी शादी के दिन, पूरे गांव ने मुझ पर उंगली उठाई और गॉसिप की, तरह-तरह की बुरी बातें कहीं। मेरी शादी की रात, मेरे पति अंदर आए और बिस्तर पर दो चीजें रख दीं जिससे मैं चुपचाप रो पड़ी…

जिस दिन मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला, मैं रोई नहीं। मैं बस घर के पीछे कुएं के पास काफी देर तक…

इतने सालों तक तुम्हें पालने के बाद, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ की मेहरबानी का बदला चुकाओ!/hi

न्यू दिल्ली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर हाथ में लिए, मैं रो पड़ी क्योंकि मेरी फॉस्टर मां ने मुझे…

अपनी पत्नी को छोड़कर डायरेक्टर की बेटी से शादी करने की खुशी में मैं बहुत खुश था, लेकिन शादी की रात जब उसने अपनी ड्रेस उठाई तो मैं हैरान रह गया।/hi

अपनी पत्नी को छोड़कर डायरेक्टर की बेटी से शादी करने की खुशी में, मैं अपनी शादी की रात हैरान रह…

कंपनी में एक खूबसूरत शादीशुदा औरत को पटाने पर गर्व करते हुए, मैं आज सुबह उठा और जब मैंने अपनी तरफ देखा तो हैरान रह गया।/hi

काम की जगह पर एक खूबसूरत शादीशुदा औरत को जीतने पर गर्व महसूस करते हुए, मैं एक सुबह उठा और…

आधी रात को, मेरी हॉट पड़ोसन मेरे दरवाज़े पर दस्तक देकर अंदर आने के लिए कहने लगी, और जब मुझे उसकी हरकतों के पीछे का असली मकसद पता चला तो मैं हैरान रह गई…/hi

आधी रात को, मेरी हॉट पड़ोसन ने अंदर आने के लिए मेरा दरवाज़ा खटखटाया, और जब मुझे उसकी हरकतों के…

मेरे बेटे ने गांव वाला अपना घर बेच दिया, अपने माता-पिता की सारी सेविंग्स—4 करोड़ रुपये—इकट्ठी कीं और शहर में एक घर खरीदा। लेकिन फिर वह अपनी पत्नी के माता-पिता को अपने साथ रहने के लिए ले आया, जबकि वे मेरी पत्नी और मेरे साथ, जो गांव में रहते थे, ऐसा बर्ताव करते थे जैसे हमारा कोई वजूद ही न हो। गुस्से में, मैं बिना बताए डिनर के समय उनसे मिलने चला गया। मेरे बेटे ने जवाब दिया, “तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो?” और उसके बाद मेरी बहू ने जो किया, उससे मैं हैरान रह गया।/hi

मेरे बेटे ने गांव में हमारा घर बेच दिया, अपने माता-पिता की सारी सेविंग्स—4 करोड़ रुपये—इकट्ठी कीं और शहर में…

End of content

No more pages to load